これすっごく観に行きたい。

どーもこんばんは

さてさて、J1リーグはまた代表ウィークによる中断期間へ突入致しました。

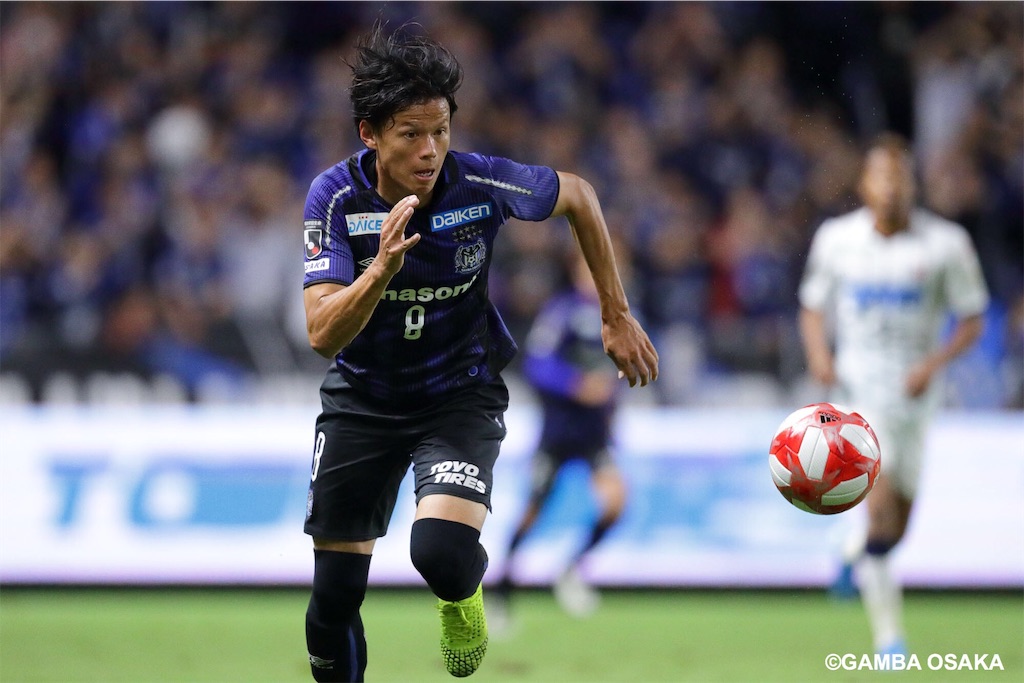

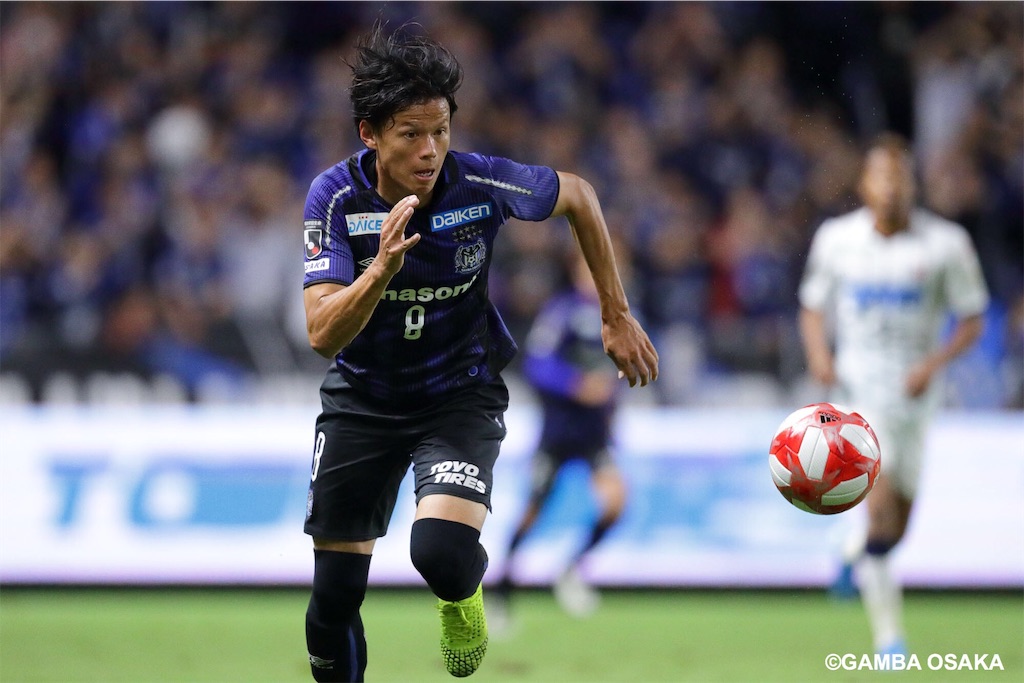

第27節の大阪ダービーに敗れ、ここから先の流れに不安を覚えたガンバでしたが、第28節の札幌戦では5-0と久々に気持ちの良い勝利。順位としては16位の鳥栖とは勝点差が3しか無いので油断は出来ないものの、なんとか12位まで順位を上げる事に成功しています。

…で、ここ数試合…というより、9月のガンバで話題になったのが「結局3バックの方が良いのか?それとも4バック?」という議論でした。

そもそもガンバは、西野朗監督が率いていた2006年を最後に3バックから4バックにシステムを変更。それ以降は一部の試合と長谷川健太監督の率いた2017年序盤を除いて4-4-2、もしくは4-2-3-1システムを長らく採用してきています。それは昨季途中に発足した宮本恒靖監督体制になっても変わらず、今季も4-4-2と4-2-3-1を併用しながら序盤戦を戦いました。

しかし遠藤保仁、今野泰幸、オ・ジェソク、三浦弦太、ファン・ウィジョといった主力選手のコンディションが安定せず、藤春廣輝も負傷により長期離脱した事もあって、ガンバは序盤から低迷し、苦戦を強いられます。そんな中で大きな転機となったのが第12節、セレッソ大阪との大阪ダービーでした。

この試合で宮本監督は第11節の鳥栖戦からスタメンを約半数となる5人を変更。更にシステムも4-2-3-1から3バックシステムの3-1-4-2に変更し、その人選も遠藤、今野、オ・ジェソク、米倉恒貴といったベテラン勢から矢島慎也、高江麗央、福田湧矢、高尾瑠といったこれまではJ3のU-23チームを主戦場としていた若手選手達という大胆な抜擢。大一番で宮本監督は大きな賭けに打って出ます。

結果、セレッソ相手に1-0で勝利して2019年のホーム初勝利を挙げたガンバはここから3バックシステムに本格移行して第12節以降の17試合中15試合で3バックを採用。引き分けが多いとはいえ、その15試合では5勝8分2敗という戦績を記録し、その2敗もFC東京、横浜FMという優勝争い中のチームですから、成績は間違いなく向上しており、前述のセレッソ戦にスタメンで出場した矢島らの他にも食野亮太郎、中村敬斗らが台頭した事で残留争いからは抜け出したようにも見えました。

しかし、事情が変わったのは夏の移籍市場でした。

3バックに移行した事、世代交代が活性化した事で今野泰幸、米倉恒貴、オ・ジェソクといったベテラン選手が退団した事はある程度予想はされていました。しかし計算外だったのがファン・ウィジョ、中村敬斗、食野亮太郎、田中達也といった選手までもが一気に退団した事で、ウィジョや中村、食野も海外移籍は時間の問題…と思っていたとはいえ、まさか全員一気に出て行くとは…と。

これに対してガンバは宇佐美貴史、井手口陽介、パトリックを復帰させ、高木大輔を獲得するなどしましたが、出ていった選手と入ってきた選手の数から一度積み上げたものを作り直さなければならない作業に迫られます。夏以降のガンバは5試合連続ドローなど負けが込んだ訳では無かったものの、悪夢の神戸戦→広島戦→磐田戦の流れなどを始め、どことなくチームに不穏な空気が立ち込め始めました。

そんな中、そんな空気を一つ変える事、第25節横浜FM戦の後半である程度の成果を見せた事、藤春廣輝が復帰した事などから、宮本監督は再び4-4-2システムに回帰する選択をします。

4バックに移行したと同時に、ガンバはアスレティック・ビルバオから実績十分のサイドアタッカー、マルケル・スサエタを獲得。そして4バックをほぼベストメンバーで試したルヴァン杯ではアウェイゴールの差でFC東京に勝利した事で、残留争いの天王山となった第26節鳥栖戦でも4-4-2システムを採用し、そして終了間際の渡邉千真のゴールで何とか勝利。

ですが…今季のガンバは中々物事が上手く運ばないもので、同じく4-4-2で挑んだ第27節C大阪戦ではライバル相手に完敗を喫してしまい、鳥栖や松本が巻き返してきた事で再び残留争いに巻き込まれていったガンバは第28節札幌戦でまたしても3バックに戻す決断をしました。

するとこの試合でガンバは上位争いにも食い込む札幌相手に5-0の圧勝。この結果により「やっぱり3バックの方が良かった」という声が挙がりましたが、思えばルヴァン杯FC東京や第26節鳥栖戦の後にも「4バックの方が良くない?」という声も挙がっていたので、今回のJ1中断期間企画はガンバの3バックと4バックについて書いていこうと思います。ごめん、イントロダクションめっちゃ長くなったね…。

今回は「ガンバの3-1-4-2」と「ガンバの4-4-2」に限定して話を進めていくので、その他のチームの3バックが全部これに該当する訳では無いのですが、選手一人一人のポジショニングという意味では3バックの方が自由度が高く、逆を言えば4バックの方がポジションは整理され、一人一人の役割が明確化される…という部分があります。 ガンバが再び4バックに戻して戦ったのは第26節鳥栖戦、第27節C大阪戦の2試合ですが、この部分に於いて鳥栖戦ではメリットの部分が、セレッソ戦ではデメリットの部分が色濃く出る事になりました。

鳥栖戦での鳥栖は立ち上がりから相当アグレッシブに試合を展開しており、とにかく序盤からハードワークを徹底した事でガンバは劣勢に立たされました。しかし、あの日のガンバは4バックに移行した事で各々のポジショニングの意識が整理されていた事で選手の役割がハッキリとしていた為、意外とDFラインはスカスカになる事も無く、ハードワークを展開してどんどん消耗していく鳥栖相手に90分間割と省エネで戦う事が出来て、最終的には左に入ったアデミウソンの左からのクロスに渡邊が合わせたゴールで決勝点が生まれます。この試合のガンバは各々が自分のポジション、自分のエリアとハッキリしたゾーンと役割を守った事で組織としての統率が取れて、隙が生まれた鳥栖を崩す事が出来ました。

一方で、その次のセレッソ戦では開始早々に2点取られた…という事情もあり、セレッソが序盤からがっちりとブロックを敷く展開に。そうなると、4-4-2で自分のポジションの範囲内でのサッカーで打開する事に限界が見えて、結局ずーーーーっと同じ映像を見ているかのような試合になってしまっていたのです。あくまで宮本ガンバ式で言えば、4バックと3バックの違いは「ポジション固定型」「ポジション流動型」に分けられると言えます。

そもそも、宮本監督が再び4バックに戻した大きな理由としては「井手口陽介をボランチとして活かしたい」という理由があったと考えられます。第24節鹿島戦などでは井手口をアンカーで起用しましたが、このポジションでは井手口の良さは中々活きず、逆に遠藤とダブルボランチを組ませると井手口のダイナミズムが活きる…という形が見えたのが第25節横浜FM戦の後半でした。それとタイミングを同じくして、スサエタの加入と藤春の復帰が後押しした部分もあるでしょう。

ただし、今季のガンバを見ていると、それこそ鳥栖戦のように相手がガンガン来る事を前提にすれば4バックも有効ですが、メインとして使うべきはやはり3バックと考えられます。今季のガンバは結構パスミスやボールロストなど雑な部分も多く、その中でショートパス主体のスタイルで挑むなら、今の4-4-2(或いは4-2-3-1)では選手間の距離が遠すぎて、それならば中盤、それも中央部分を厚くした3-1-4-2が一番有効でしょう。

3バックにすると懸念される事は「サイドの負担」と「3バックが5バックになる事でラインが下がる事」ですが、ガンバでサイドを担う事になるのは小野瀬、福田、といったサイドハーフ寄りの選手で、藤春も攻撃的サイドバックのタイプですし、少なくとも後者についてはそこまで心配する必要は無いでしょうしね。

ただ、オプションとしての4バックのメリットというものも確かにあって、一般的に3バックを採用されると「○○対策」と呼ばれる事が多いですが、むしろ4バックを○○対策的なポジションで使える状態にしておく事は十分有効だと思います。

…というか、4バックを完全に捨てない方が良い理由の一つとしては、今の3バックを成立させる為には三浦弦太の存在が不可欠過ぎるからです。3バックの中央というのはサッカーの中でも屈指に特殊なポジションで、ディフェンス能力が高いから上手くやれるようなポジションではありません。むしろ、純粋な守備能力以上に戦術眼、ラインコントロール能力、DFリーダーとしての適正が求められます。2000年代の、3バックを採用していた頃の日本代表で、フィジカルなどで劣る宮本恒靖が絶対的な存在で在り続けた理由はここにあります。

ガンバが3バックに移行してから、三浦を欠いた試合は第20節名古屋戦のみ。その名古屋戦では3バックの中央に菅沼駿哉を起用しましたが、3バックの肝とも言えるライン統率などが上手くいかず、三浦不在の大きさを感じさせられる結果になりました。菅沼もストッパーとしては優秀なDFですから、4バックの真ん中や3バックの左右では十分に活躍出来る選手です。しかし、3バックの中央を今のガンバで務められるのは三浦のみでしょう。今後、出場停止や負傷で三浦を欠く事態になれば、その時は4バックを使った方が良い…と、私は思っています。

…まぁ、話がとっ散らかって来たのでざっくり言うと、メインシステムは3バックで行くべき。でも三浦を欠くなら正直4バックの方が良いし、出来るならば両方使えるのならそれが一番望ましい…というところです。

…あと、出来るならオ・ジェソクか米倉恒貴のどっちかは残っていて欲しかったかもなぁ…って。

いぇすたでぇーい。

ではでは(´∀`)